Fidèle à la définition d’écomusée, ou selon le terme actuel de « musée de société » le Musée de la Camargue est un espace public qui réunit des hommes et des femmes autour de projets communs pour le territoire et ses habitants. Espace ouvert et permanent, on y met en débat les questions liées à l’évolution de la société en Camargue. Il est investi par les acteurs (bénévoles), les agents (salariés), et les visiteurs qui constituent une petite communauté. On s’y retrouve pour construire des projets prenant appui sur les patrimoines naturels, culturels, matériels et immatériels pour valoriser le territoire et ses activités. Ces projets permettent de maintenir et de générer du lien entre tous, mais aussi de collecter, de conserver et de partager une histoire, une culture et un présent.

C’est ainsi que :

Les collections photographiques Naudot, Bouzanquet, Laget et Clergue permettent de suivre l’évolution de la Camargue à laquelle le cinéma participe activement.

Les créations contemporaines de Jean-René Laval, de Philippe Debarge de Tadashi Kawamata ou la collection de Sara d’Hélène Arnal, les photographies de Mireille Loup, Lionel Roux, Romain Boutillier, Franck Pourcel, acquises par le musée depuis 2009 offrent des regards que les artistes d’aujourd’hui portent sur la Camargue.

En 2023 :

Lost in Camargue. Photographies de Romain Boutillier. 2022

Lost in Camargue… imaginons-nous perdus en Camargue. Errant aux trois coins de cette île à la recherche des traces d’une humanité disparue ; questionnant les vestiges d’une civilisation colonisatrice de la nature pour comprendre ses intentions, son histoire, sa disparition. L’humanité s’est absentée de ces lieux. Les photographies de Romain Boutillier nous montrent la Camargue telle qu’elle est. Tout cela existe bien en Camargue et se voit pour qui sait regarder. Les sujets de ces images nous questionnent. Les vestiges et héritages de tous les âges confondus s’y retrouvent. Depuis combien de temps sont-ils là ? Combien de temps encore ces vestiges seront-ils visibles ? Romain Boutillier nous invite à regarder cette Camargue-là en la parcourant. Car tout cela existe. Bien plus qu’un état des lieux de la Camargue en 2022 ou bien un énième reportage photo sur la Camargue, Lost in Camargue est un récit photographique, une fiction qui nous embarque dans un road picture que le photographe nous laisse libre d’interpréter selon notre imagination. Au risque de nous perdre. Ce récit Lost in Camargue est celui que déroule l’exposition des Rencontres de la photo 2023 au Musée de la Camargue. Les dix photographies présentées à la Commission scientifique régionale pour acquisition par le Musée de la Camargue en sont tirées et sélectionnées avec le photographe pour les sujets qu’elles représentent. Chacun d’eux évoque un thème patrimonial par les pratiques rurales et les paysages qu’elles façonnent.

Lost in Camargue… imaginons-nous perdus en Camargue. Errant aux trois coins de cette île à la recherche des traces d’une humanité disparue ; questionnant les vestiges d’une civilisation colonisatrice de la nature pour comprendre ses intentions, son histoire, sa disparition. L’humanité s’est absentée de ces lieux. Les photographies de Romain Boutillier nous montrent la Camargue telle qu’elle est. Tout cela existe bien en Camargue et se voit pour qui sait regarder. Les sujets de ces images nous questionnent. Les vestiges et héritages de tous les âges confondus s’y retrouvent. Depuis combien de temps sont-ils là ? Combien de temps encore ces vestiges seront-ils visibles ? Romain Boutillier nous invite à regarder cette Camargue-là en la parcourant. Car tout cela existe. Bien plus qu’un état des lieux de la Camargue en 2022 ou bien un énième reportage photo sur la Camargue, Lost in Camargue est un récit photographique, une fiction qui nous embarque dans un road picture que le photographe nous laisse libre d’interpréter selon notre imagination. Au risque de nous perdre. Ce récit Lost in Camargue est celui que déroule l’exposition des Rencontres de la photo 2023 au Musée de la Camargue. Les dix photographies présentées à la Commission scientifique régionale pour acquisition par le Musée de la Camargue en sont tirées et sélectionnées avec le photographe pour les sujets qu’elles représentent. Chacun d’eux évoque un thème patrimonial par les pratiques rurales et les paysages qu’elles façonnent.

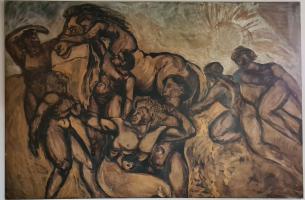

Tableaux: Retour des Salins / Travaux à Salin de Giraud. Louis Hierle (1856-1906), peintre illustrateur.

Louis Hierle, d’origine cévenole amis proche du sculpteur Félix Charpentier est membre de la Société des Artistes français (une de ses œuvres intitulée Eve est conservée au Musée Crozatier de Grenoble). Cette paire de tableaux représentant la récolte du sel par les ouvriers de La Compagnie des produits chimiques d'Alais et de la Camargue, fondée par Henry Merle et Jean-Baptiste Guimet, qui deviendra Péchiney est une représentation rare. Cette compagnie récolte le sel de mer en Camargue pour le transformer en soude dans son usine de Salindres dans le Gard. Louis Hierle natif des Cévennes a pu être en contact avec ses dirigeants. Ces scènes de genre peintes par un artiste plus exercé aux portraits ou scènes bibliques (Marie Madeleine ou Eve au Musée Crozatier) ont tout lieu d’être des commandes d’entreprise. Elles nous renseignent de manière réaliste sur les techniques de chargement et de transport du sel par les ouvriers. A cette époque le site de Salin de Giraud est en pleine expansion. En 1893, il est investi par la Compagnie belge d’Ernest Solvay qui y implante une usine de transformation du sel en soude. Ce produit fournira notamment les savonniers de Marseille. La récolte saisonnière de sel par des ouvriers masculins venus de l’arrière-pays cévenol, ardéchois laisse place à la création de deux cités ouvrières pouvant accueillir plus de trois mille personnes au début du XXe siècle. Salin de Giraud accueille des familles entières de travailleurs immigrés venus de l’ensemble du bassin méditerranéen et d’Europe de l’Est, au fil de l’histoire. Plus de 25 origines sont recensées aujourd’hui au sein de la population.

Louis Hierle, d’origine cévenole amis proche du sculpteur Félix Charpentier est membre de la Société des Artistes français (une de ses œuvres intitulée Eve est conservée au Musée Crozatier de Grenoble). Cette paire de tableaux représentant la récolte du sel par les ouvriers de La Compagnie des produits chimiques d'Alais et de la Camargue, fondée par Henry Merle et Jean-Baptiste Guimet, qui deviendra Péchiney est une représentation rare. Cette compagnie récolte le sel de mer en Camargue pour le transformer en soude dans son usine de Salindres dans le Gard. Louis Hierle natif des Cévennes a pu être en contact avec ses dirigeants. Ces scènes de genre peintes par un artiste plus exercé aux portraits ou scènes bibliques (Marie Madeleine ou Eve au Musée Crozatier) ont tout lieu d’être des commandes d’entreprise. Elles nous renseignent de manière réaliste sur les techniques de chargement et de transport du sel par les ouvriers. A cette époque le site de Salin de Giraud est en pleine expansion. En 1893, il est investi par la Compagnie belge d’Ernest Solvay qui y implante une usine de transformation du sel en soude. Ce produit fournira notamment les savonniers de Marseille. La récolte saisonnière de sel par des ouvriers masculins venus de l’arrière-pays cévenol, ardéchois laisse place à la création de deux cités ouvrières pouvant accueillir plus de trois mille personnes au début du XXe siècle. Salin de Giraud accueille des familles entières de travailleurs immigrés venus de l’ensemble du bassin méditerranéen et d’Europe de l’Est, au fil de l’histoire. Plus de 25 origines sont recensées aujourd’hui au sein de la population.

En 2022 :

Vase. Etienne Laget. 20e siècle

Odyssee pastorale. Photographies de Lionel Roux. 20e siècle

6 tirages panoramiques de paysages de Camargue. Fils et petit-fils de berger, le photographe Lionel Roux capte, pour la restituer en images, la puissance silencieuse qui se perpétue sous les formes actuelles de la vie pastorale, cette force vitale forgée dans le contact des hommes et des bêtes partageant la même condition. Par le chemin qui nous relie à notre lointaine origine : celle d’une humanité ne connaissant en matière de temps que celui du cycle des saisons et, de proximité que celle de la nature et des bêtes Lionel Roux documente son pays natal, cet espace nommé « Provence » ou « pays d’Arles ». C’est un territoire très contrasté, blanc, vert, ocre, désertique, marécageux, plat, escarpé…, où Alpilles, Crau, Camargue, littoral, zones urbaines et industrielles se touchent, se frottent et se frictionnent ». Le travail de Lionel Roux est intimement lié à la Camargue et trouve tout son sens à l’intérieur de la bergerie qui abrite le musée. Les 6 photographies tirées de la série "Odyssée pastorale" sont de grands tirages panoramiques qui représentent le pastoralisme dans les paysages de Camargue.

Cavalcade. Christiane Giran. 20e siècle

Peinture sur toile bitume de Judée, dorure et argent. Le tableau "Cavalcade" puise son inspiration dans l’univers camarguais où Christiane Giran vit depuis son enfance. Le thème du cheval et de l’homme évoque l’élément marin à l’origine de la formation géologique de la Camargue. L’acquisition d’un tableau de Christiane Giran, dont l’œuvre peint n’est encore pas représenté dans les collections du Musée de la Camargue, apporte le témoignage d’une artiste issue du territoire sur la terre où elle a grandi, ses mythes, le rapport Homme/Nature qui est le fil conducteur du Projet Sceintifique et Culturel du musée. Parallèlement à la peinture, Christiane Giran réalise des sculptures d’art singulier à l’aide d’outils qu’elle collecte en Camargue dans l’univers des mas agricoles.

En 2021 :

Arlésienne et Flamenca ! Photographies de Cécil Ka. 2020

Les sévillans se mettent en scène et utilisent magnifiquement leur corps et leurs savoir-faire. Ils font exploser d’un ferment social fort dans une fête trans générationnelle, colorée, bruyante non dépourvue de disparités économiques et des complexités du monde contemporain. A Arles et en Camargue, le costume régional est également porté lors de fêtes qui entretiennent le lien social autour de ce qui est considéré et nommé « la tradition ». Les acteurs de ces fêtes obéissent ou renversent les codes établis. Dans les deux cas Flamenca et Arlésiennes expriment une appartenance à leurs territoires reconnus et protégés car exceptionnels. Le Parc Naturel Régional de Camargue et le Parc National de Doñana, jumelés depuis 2000, fêtent l’anniversaire de leurs 50 ans en 2020. Dans les collections du Musée de la Camargue, les photographies de Cécile Ka illustrent ce rapprochement au-delà des similitudes des paysages de ces deux zones humides de réputation internationale, par les visages de celles et ceux qui y vivent.

Carello

Cette paire de carrello vient en complément d’un exemplaire présent dans les collections depuis 2006 dont on pense qu’il s’agit d’une reproduction. La provenance de ces instruments transmis par André Bouix à ses fils qui en font don au musée est connue. André Bouix la tenait lui-même de son oncle maternel, René Chabaud, gardian dont il fait mention dans l’ouvrage biographique écrit par Jacques Durand. André Bouix, gardian de Camargue édité chez Stock en 1978. Il s’agit donc d’instruments tracés et dont on peut garantir l’histoire. Lors de ce don, les deux frères Bouix ont été filmés et enregistrés. Le plus âgé Philippe, a joué avec son père dans le film « Le sel de la terre » réalisé en 1951 par Georges Rouquier pour l’Etat dans l’objectif de promouvoir le Plan Monnet. Nous projetons ce film dans le cadre des "Soirées tchatches", itinérantes, organisées par le musée pour collecter les différentes perceptions du territoire. André Bouix est une célébrité locale demeurée dans les mémoires pour sa faconde et sa grande instruction. Les gardians avec le certificat d’études étaient rares au début du XXème siècle. Son physique avantageux était également sollicité par les cinéastes qui cherchaient des figurants du cru pour les tournages. Ces carrello en rapport avec le métier qu’il a incarné et avec lesquelles il a certainement fabriqué des seden (corde de crin) sont un témoignage de l’activité et des savoirs faire gardians.

Bât d'âne :

Ce bat provient de la famille Barraquand bien connue pour avoir élevé dans la Crau les moutons Mérinos, les taureaux de combat et créé une race de chevaux de travail reconnue par les Haras nationaux sous le nom de chevaux de race Barraquand. Le troupeau de mouton Barraquand qui comptait parmi les cheptels les plus importants au cours des XIXè et XXè siècles transhumait l’été dans le Vercors avec ânes et chevaux. Jean-Louis Barraquand le dernier de la famille à avoir pratiqué l’élevage a souhaité faire don de ce bat au Musée de la Camargue. Informations du donateur : C’est un bat très ancien ayant appartenu à un de mes bergers qui transhumait avec mon troupeau dans les Alpes après Barcelonnette au col de la Cayolle. Nous avons vécu en 1974 une descente de montagne sous la neige et la tempête. Peu après, mon berger prenant sa retraite m’a donné ce bât « en souvenir ».

En 2020 :

Lunette de niveau avec pied et mire parlante de bois peint :

Ensemble composé d’une lunette de géomètre et son coffret bois marqués par Berthélémy à Paris fabriqués durant la première moitié du XXe siècle. Ce niveau à lunette muni de son pied de bois et d’une mire de bois peint était utilisé par Raoul et Yves Schmitt, riziculteurs aux mas de Méjanes en Camargue pour niveler les rizières avant leur mise en culture. La famille a souhaité léguer au Musée de la Camargue cet ensemble illustrant la riziculture au domaine de Méjanes où Paul Ricard a participé à son lancement durant la deuxième gurerre mondiale.

En 2019 :

Oeuvre sonore Les Sages du Rhônes

Après l'oeuvre sonore Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., composition de Philippe DEBARGE à partir des improvisations au violon de Leila BEN ABDELMALEK et à la guimbarde de Stephane ZAROUATI, le Musée de la Camargue a fait passer à la commission d'acquisition l'oeuvre sonore "Les Sages du Rhônes" de Kaye Mortley, Phonurgia nova. durée 15,05 minutes. Ce Cartel sonore est destiné à la série de 5 portraits photographiques anaglyphes de Mireille Loup intitulés "Les fous du Rhône" acquise par le musée en 2016

En 2017 :

Cette série de quatre portraits de femmes tziganes est présentée dans l’exposition « Mères, Maries, marais, écologie d’un mythe » en 2018. Labellisée par MP2018, cette exposition sur le thème du féminin en Camargue mixe les problématiques environnementales, spirituelles, anthropologiques, sociologiques. Artistes, scientifiques, témoins d’une histoire ou d’un présent sont invités à croiser leurs regards pour révéler la force du féminin dans les milieux longtemps réservés aux hommes. Au sein des collections du musée, les photographies de Vanessa Gilles, complémentaires de celles de Franck Pourcel représenteront le monde des tsiganes présents en Camargue pour le pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-Mer. Dans les collections permanentes, ces photos apportent un regard actuel sur le monde des tziganes, gitans ou caraques que Carle Naudot et Gaston Bouzanquet avaient déjà approché au début du 20ème siècle.

Marie, Nina, Donna et Mirella : quatre tirages photographiques édition 2/7 signée, numérotée de Vanessa Gilles

En 2016 :

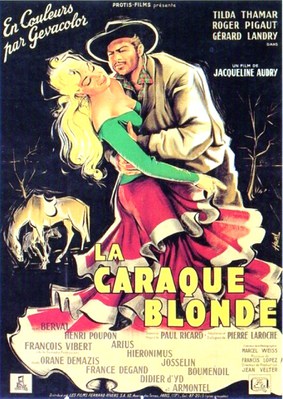

Affiche du film "La Caraque blonde"

réalisé par Jacqueline Audry pour Paul Ricard et la Sté Protis films en 1952 au domaine de Méjanes, en Camargue.

Dans l’espace intitulé «La Camargue en images » où sont projetées les photos des fonds Naudot et Bouzanquet datant de la première moitié du XX° siècle, les visiteurs peuvent également voir la version intégrale du film La Caraque blonde, sorti en 1953. Ce film est intégré à l’exposition car, sur ton « pagnolesque », l’intrigue et des dialogues abordent la problématique du partage des terres entre agriculteurs, éleveurs et traitent plus largement le sujet de la Camargue face à la modernité.

Maquette originale de l’ouvrage « Camargue et gardians » de Carle Naudot initialement intitulé « Gardians de Camargue et de Crau »

Le musée de la Camargue, appartenant au Parc naturel régional de Camargue, a réédité pour la troisième fois, l’ouvrage de Carle Naudot en 2011. Aujourd’hui, le travail méthodique de cet auteur et les témoignages du passé permettent d’enrichir le sujet de l’exposition permanente Le fil de l’eau, le fil du temps en Camargue.

Ce manuscrit est l’original que les filles de Carle Naudot ont remis à l’imprimeur en 1977, lors de la première édition de l’ouvrage. Intitulé par l’auteur Gardians de Camargue et de Crau, c’est lors de sa parution en 1977 que l’ouvrage est rebaptisé Camargue et gardians. Ce manuscrit de 33 pages contient les dessins de Carle, et ses photographies.

Service de table Etienne Laget

Ce service de table était utilisé par la famille Landriot pour les repas de fête et notamment lors du réveillon de Noël et le repas du Jour de l’An. Il est présenté en vitrine dans l’exposition permanente « Le fil de l’eau, le fil du temps en Camargue » dans la partie Fêtes et pèlerinage.

Les Fous du Rhône : une série de portraits de passionnés du Rhône réalisés par la photographe Mireille Loup.

Ces portraits sont réalisés selon le procédé anaglyphe qui restitue la 3D, comme les photographies de Gaston Bouzanquet, qui ont inspiré Mireille Loup.

Les sujets choisis entretiennent un lien fort avec le fleuve qui les passionne. La photographe leur a laissé le choix du lieu de la prise de vue, de la pose et des objets qui les caractérisent le mieux. Pour obtenir le relief, huit photographies sont superposées. Les 5 sujets ont été enregistrés dans l’objectif de restituer leurs témoignages par un cartel sonore. Ces photographies sont exposées en permanence dans le couloir du Rhône qui relie la bergerie à l’extension du musée.

Pour obtenir le relief, huit prises de vues sont superposées. Un travail de montage à l’ordinateur s’en suit. Les photos sont tirées Ultrachrome giclée couleur sur papier Harman Baryté et contrecollées sur Dibon et encadrées en caisses américaines blanches. Dimensions : H 72 x L 104 cm.

Portrait n°1 : Philippe Rigaud, érudit, libre chercheur médiéviste est le « fou du Rhône n°1 » face à l’objectif constructeur de Mireille Loup, photographe qui assemble huit images pour créer le rêve en relief. Au loin, Arles est sous l’orage, Philippe, une gaffe à la main, pose devant le Césaire, barque aux voiles latines échouée dans le Rhône depuis juillet 2015, après des années de restauration.

Portrait n°1 : Philippe Rigaud, érudit, libre chercheur médiéviste est le « fou du Rhône n°1 » face à l’objectif constructeur de Mireille Loup, photographe qui assemble huit images pour créer le rêve en relief. Au loin, Arles est sous l’orage, Philippe, une gaffe à la main, pose devant le Césaire, barque aux voiles latines échouée dans le Rhône depuis juillet 2015, après des années de restauration.

Portrait n°2 : Othello Badan, l’homme qui voit sous la terre, sonde le marais du Vigueirat à la recherche du Canal de Marius ou « fosses mariennes » que le général romain a creusés pendant l’hiver -103-102 av. J.C. Ce canal a permis aux bateaux de contourner l’embouchure du Rhône d’Ulmet pour accéder plus aisément au camp où sont installées les 5 légions mobilisées contre les Cimbres et les Teutons.

Portrait n°2 : Othello Badan, l’homme qui voit sous la terre, sonde le marais du Vigueirat à la recherche du Canal de Marius ou « fosses mariennes » que le général romain a creusés pendant l’hiver -103-102 av. J.C. Ce canal a permis aux bateaux de contourner l’embouchure du Rhône d’Ulmet pour accéder plus aisément au camp où sont installées les 5 légions mobilisées contre les Cimbres et les Teutons.

Portrait n°3 : Luc Long, archéologue camarguais, est connu pour ses découvertes dans le Rhône qu'il fouille depuis plus de 20 ans. Il surgit de l'élément liquide et surfe sur cette eau qui, depuis plus de 2000 ans, nourrit la ville où il est né.

Portrait n°4 : Ilotopiste sur le grand Rhône, Bruno Schnebelin s’est installé en Camargue dans les années 70 et y a créé Ilotopie, la compagnie théâtrale qu’il dirige. A l’origine du peuplement de l’île située entre Port-St-Louis et Salin-de-Giraud, Bruno et les Ilotopistes habitent avec femmes et enfants des maisons bioclimatiques flottantes ou poétiquement submersibles qu’ils ont conçues eux-mêmes.

Portrait n°5 : sentinelle du Rhône, Roger Serre, est arrivé en camargue à l’âge de 18 ans et n’en est plus jamais reparti. Ouvrier agricole, il a participé à l’essor de la riziculture avant d’être employé comme eigadié à la station de pompage d’Albaron. Il y a toujours un cabanon où il passe ses journées à pêcher et à surveiller les frémissements du fleuve qui emplit sa vie.

En 2015

Jean-René Laval modèle, sculpte, assemble les matériaux hétéroclites qu’il collecte au fil de ses promenades ou dans les décharges : fers, bois, objets divers, emblèmes dérisoires d’une modernité déchue. Une partie de ses sculptures est influencée par la culture taurine, ancrée dans l’espace méditerranéen du paysage camarguais de son enfance passée au Mas de l’Ange sur la route de Salin-de-Giraud.

En Camargue, les élevages de taureaux destinés aux spectacles de l’arène naissent durant la deuxième moitié du 19e siècle. La corrida et la course camarguaise font appel à deux races d’origines différentes : espagnole et locale dite di biòu.Les deux sculptures de Jean-René Laval acquises par le musée s’intitulent Goya et Hécatombe. Elles se distinguent par leurs matières et leur sens et forment un ensemble d’œuvres d’art populaire en lien avec la culture camarguaise et les représentations de ce territoire.

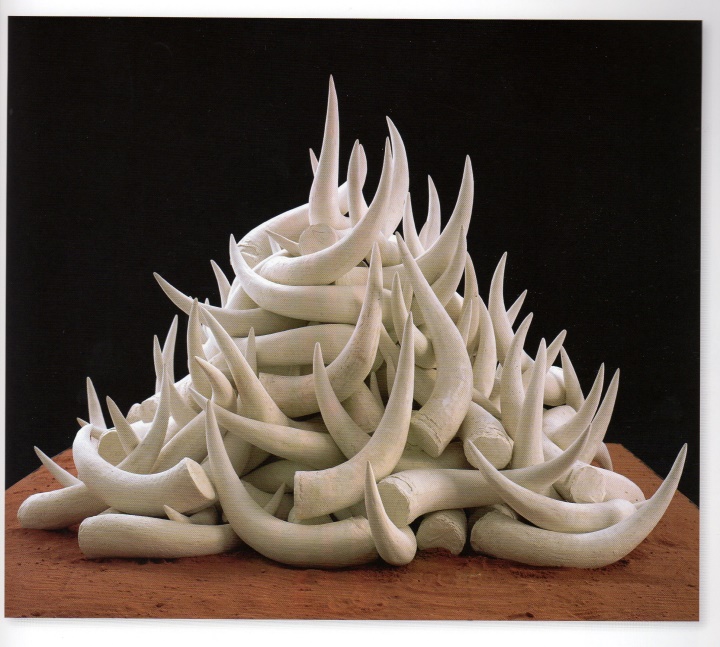

- Hécatombe

(150 cm x 150 cm x 100 cm). Installation composée de moulages de cornes de taureaux de la manade Yonnet, posées sur du sable.

Par son évocation du taureau mort dans l’arène, Hécatombe se distingue de Goya qui illustre la destinée d’un taureau dont le nom est entré dans la légende. La blancheur du plâtre des cornes rappelle les bucranes exposés au fronton des cabanes ou dans les ornements de frises repris par l’architecture classique depuis le Dorique grec.

- Goya (95 cm x 55 cm x 70 cm).

Réalisée en fer soudé et pierre taillée, cette œuvre rend hommage au taureau Goya, de la manade (élevage) Laurent. Ce taureau de race Camargue s’est rendu célèbre dans l’arène au cours des années 1970. Durant sa carrière, qui dura 12 ans, sa constitution physique extraordinaire, sa fougue et son intelligence remplissaient les arènes. La légende est née de son vivant. Cette sculpture reprend la tradition des sculptures qui immortalisent un taureau devenu mythique par ses exploits dans l’arène, le promouvant ainsi au rang de héros auquel on rend un véritable culte. Cette tradition est revisitée par la ligne graphique qui dynamise et célèbre la puissance du taureau dit « cocardier ».

En 2013

Horizons. Tadashi Kawamata / Artiste Japonais / Construction original. 2013

La Construction d’Horizon, l’œuvre de Tadashi Kawamata devant le Musée et son acquisition par le Musée de la Camargue dans le cadre du projet des Sentiers de l’eau, Projet Camargue 2011-2013, entre pleinement dans l’objectif de cette rénovation et dans le nouveau projet scientifique et culturel du Musée de la Camargue. Cette acquisition et le Parcours des Sentiers de l’eau font écho à la refonte de la muséographie et la mise en valeur des collections permanentes à partir des thématiques du "Fil de l’eau… le fil du temps en Camargue" qui expliquent les principes du partage de l’eau dans le delta et de la construction identitaire qui s’opère au XXème siècle en s’appuyant sur le rapport homme/nature. Cette acquisition participe à la requalification des aménagements paysagers avec le bâtiment. L’œuvre, en plus de constituer un appel vers le Musée et de valoriser ce dernier, matérialise le départ du sentier d’interprétation

La Construction d’Horizon, l’œuvre de Tadashi Kawamata devant le Musée et son acquisition par le Musée de la Camargue dans le cadre du projet des Sentiers de l’eau, Projet Camargue 2011-2013, entre pleinement dans l’objectif de cette rénovation et dans le nouveau projet scientifique et culturel du Musée de la Camargue. Cette acquisition et le Parcours des Sentiers de l’eau font écho à la refonte de la muséographie et la mise en valeur des collections permanentes à partir des thématiques du "Fil de l’eau… le fil du temps en Camargue" qui expliquent les principes du partage de l’eau dans le delta et de la construction identitaire qui s’opère au XXème siècle en s’appuyant sur le rapport homme/nature. Cette acquisition participe à la requalification des aménagements paysagers avec le bâtiment. L’œuvre, en plus de constituer un appel vers le Musée et de valoriser ce dernier, matérialise le départ du sentier d’interprétation